› 歯科衛生士23年の経験で患者様を安心させ売上UPするプレゼンテクニック&資料作成術Saeism › 説明媒体&プレゼン資料作成考え方(Saeism) › 資料作成スキル(PowerPoint) › 図形 › プレゼン資料を図解化するということ

› 歯科衛生士23年の経験で患者様を安心させ売上UPするプレゼンテクニック&資料作成術Saeism › 説明媒体&プレゼン資料作成考え方(Saeism) › 資料作成スキル(PowerPoint) › 図形 › プレゼン資料を図解化するということ2019年05月12日

プレゼン資料を図解化するということ

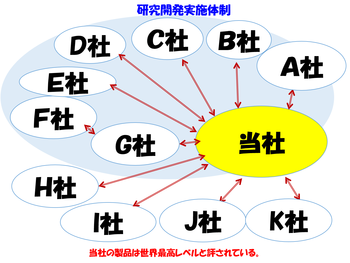

下の資料は実際に企業様で使用されていたプレゼン資料のBeforeと、私がブラッシュアップしたAfterをご了承を得て投稿しております。

sampleでは企業名は伏せさせていただいております。

↓

結構、このBeforeの様な資料、見かけます。

↓

「色々な研究機関に協力いただいて、製品を開発することが出来た。」

「その結果、世界最高レベル製品と評されるようになった。」

この経緯を文章ではなく、しっかりと図解化しようと工夫をされている物です。

資料を図解化することはプレゼンの場面では、非常に重要になってきます。

しかし、この図解化すること自体が結構難しいのですよね。

なぜなら、

その図解化した物が

「聞き手にとって理解しやすい、『聞き手ファースト』の図解化になっている必要があるからです。」

それは、「講師が話したい内容を図解化した物」ではなく、あくまでも

「聞き手にとって理解しやすい図解化に出来ているかどうか?」

が重要になってきます。

ここで再度BeforeとAfterを見てみましょう。

↓

Beforeも図解化しているのですが、Afterは、よりシンプルになっていて、なおかつパッと見て分かりやすくなっていませんか?

Afterのプレゼン資料で使っているテクニックは、

・関係性を正確に示す図解化

・聞き手の目線を意識した図解化

・聞き手の理解を促すアニメーション操作

・配布資料とプレゼン資料の違いを使った図形の使い方

です。

聞き手にとって理解しやすいプレゼン資料「聞き手ファーストの資料」って、結構テクニックが要るもんなのですね。

でも、ここをしっかり抑えると、最終的に「聞き手を動かす」提案力を備えた資料になります。

今日は少し長くなってしまったので、上記の細かいテクニックについてはまた明日投稿しますね(^^)